di Alberto Pucci

Elaborare un saggio sull’antico mestiere dei carbonai nel quale si incrociano di- versi aspetti (foto, documenti, affermazioni dirette) ha per fine quello di favorire il ripensamento delle proprie radici e di ritrovare l’identità perduta nell’oblio del tempo. Le memorie degli anonimi, di coloro che non lasciano tracce nella storia, sono co- munque importanti e devono essere valorizzate affinché una comunità si riappropri del proprio passato. Si potranno così riconsiderare le asperità di una vita vissuta all’insegna di una condizione economica e sociale difficile, ma costellata anche da sentimenti semplici e profondi 1 .

Già a partire dalla metà del XVIII secolo molte persone di Torri avevano iniziato ad andare nella Maremma toscana e laziale a lavorare come taglialegna e carbonai, ma fu agli inizi del secolo scorso che l’emigrazione stagionale divenne una consuetudine. Le famiglie erano numerose e le risorse del territorio sempre più insufficienti a compensare il forte incremento demografico 2

In questa vecchia cartolina non viaggiata (allora lo spazio bianco in basso a destra era riservato al testo da scrivere, mentre l’indirizzo era posto sul retro) possiamo notare i tetti delle case coperti da lastre lavorate nelle vicine cave di pietra. La mancanza sulla parete della canonica del monumento ai caduti della prima guerra mondiale ci rende certi dell’antichità dell’immagine.

Ai primi del Novecento il paese era ancora chiuso in un forzato isolamento ed era raggiungibile soltanto attraverso gli stretti ed irti sentieri ereditati dal Medioevo.

Nei mesi di novembre e dicembre, dopo la raccolta delle castagne, gli uomini partivano da Torri per ritornare soltanto a marzo o aprile. I taglialegna tornavano a casa intorno a Pasqua, ma i carbonai anche alla fine di giugno.

Essi erano consapevoli dei sacrifici e dei rischi che avrebbero corso: scarsità di

cibo, lavoro pesante per quasi tutte le ore del giorno e, a volte, della notte, mancanza di riposo nei giorni di festa, possibilità di contrarre malattie (come la malaria), infortuni occasionali. Nonostante questo, lasciavano il paese con la speranza di guadagnare almeno il necessario per vivere.

Non a caso nelle fotografie di inizio secolo possiamo notare una maggioranza di

femmine rispetto ai maschi.

Sul sentiero che dal paese porta alla Torraccia questa famiglia di Torri, di cui si è persa la memoria, si è fermata per una foto ricordo. Il 15 agosto è un giorno di festa per la comunità e il suono delle campane suscita un’atmosfera di allegria. La persona anziana, presumibilmente vedova, è attorniata dai parenti che indossano i loro abiti migliori e sorridono. Per un giorno almeno vengono lasciati da parte i sacrifici della vita quotidiana. Chissà quali sogni, aspirazioni, desideri, drammi, speranze si nascondono nei loro sguardi che hanno reso questo attimo eterno!

Nei tempi più antichi coloro che andavano a lavorare si recavano a piedi fino al

luogo di destinazione. Per arrivare impiegavano circa una settimana, compreso il

tempo che occorreva per prendere gli accordi con il capomacchia (l’impresario che indicava alle maestranze le zone del bosco ove lavorare) e farsi indicare da lui con precisione l’appezzamento di bosco che avrebbero dovuto tagliare. Solo in seguito si servirono dei mezzi pubblici.

Questo documento, rilasciato dal comune di Sambuca Pistoiese il 30 novembre 1897, attesta che Govi Luigi del fu Alessio, residente in questo comune [frazione di Torri] e che esercita il mestiere di taglialegna, deve partire dalla stazione di Pistoia per quella di Montepescali seguendo la via di Pistoia – Pisa, onde recarsi a lavorare temporaneamente presso il sig. Giovanni Bacci a Roccastrada (Grosseto) per una lavorazione carbonifera nel periodo dal dicembre 1897 al luglio 1898. Viene inoltre specificato che la validità del presente certificato cessa alla mezzanotte del quindicesimo giorno da quello del rilascio, questo compreso. In fondo alla pagina è stato apposto il timbro con la data Pistoia 2 dic. In alto, invece, la precisazione che il viaggio avverrà in vetture ordinarie di 3a classe4.

Una volta sul posto gli uomini erano raggruppati in compagnie scelte dal datore

di lavoro e formate da quattro, cinque o più operai che facevano vita in comune. Il

più anziano ed esperto trattava con il padrone e distribuiva i compiti e i guadagni5.

All’inizio gli alberi venivano tagliati con le accette e con le grandi seghe a due

mani e ripuliti con il pennato dai rami più piccoli.

I carbonai di Torri erano famosi per la quantità e la qualità del carbone che riuscivano a produrre. In quattro mesi e mezzo o poco più potevano tagliare, spezzare, e portare nelle piazze carbonaie 500 metri cubi di legna.

Questa foto del 1934 fu inviata da Amato Gioffredi alla moglie con una dedica: …per mio ricordo e per farti vedere come si lavora in Sabaudia. Amato è al centro, a torso nudo e con la trivella. A partire da sinistra, vi sono Giuseppe Biolchi e Orazio Bertinelli con il mazzo (un martello di legno rinforzato alle estremità con anelli di ferro), Gino Bertinelli e Parise Biolchi con il segone (una grande sega lunga circa 155 centimetri con impugnature di legno laterali e una lama con denti di cm 8 circa) e Ruggero Biolchi che impugna una zeppa (cuneo di ferro acuminato ad una estremità). In seconda fila, accanto ad Amato, è riconoscibile Giovanni Masolini con l’accetta alzata. Dietro di loro si vedono Alberto Bertinelli e, seduto, Diletto Biolchi.

In seguito la legna veniva accatastata in pezzi di un metro e quindi portata con i

muli in uno spiazzo (la superficie liberata dagli alberi) del bosco, dove sarebbe stata

allestita la carbonaia.

Per la sua costruzione si provvedeva a piantare nel terreno tre pali di circa tre

metri e mezzo di lunghezza e distanti tra loro una trentina di centimetri. Questo spazio

cilindrico serviva da camino, ossia costituiva il nucleo centrale attorno al quale,

con un effetto avvolgente, era disposta la legna. Al termine di questa operazione la

carbonaia assumeva l’aspetto di una cupola.

Questa carbonaia fu realizzata nei pressi di Lentula intorno alla metà del secolo scorso. La foto, relativamente recente, dimostra che il carbone continuava ad essere prodotto, sia pure in una quantità decisamente minore.

Con il passare degli anni, infatti, fu utilizzato soprattutto per alimentare i barbecue per i pranzi all’aperto e, più raramente, per produrre calore in un ambiente chiuso.

La superficie esterna era poi ricoperta con rami di alberi sempreverdi, terra, foglie

umide e ghiove (zolle di terra e di erba verde), in modo da ottenere un effetto isolante.

A questo punto la carbonaia veniva accesa gettando all’interno, attraverso il foro

centrale del camino, delle braci ardenti.

La cottura iniziava nella parte più alta della carbonaia. Mediante delle aperture

praticate con dei pali sottili, dalle quali far uscire il fumo, veniva quindi spostata

progressivamente verso il basso. Questi sfiatatoi laterali dovevano rimanere aperti

per tutti i 13-14 giorni del processo di carbonizzazione. I carbonai dovevano seguire

attentamente la cottura sia di giorno che di notte, in modo da evitare che la legna

bruciasse completamente, alimentando la brace con i mozzi (pezzetti di legna tagliati

molto corti). Nello stesso tempo, dovevano essere pronti ad intervenire per proteggere

la carbonaia dalle intemperie (vento impetuoso, temporali) o dal passaggio di animali

(capre, vacche) che avrebbero potuto provocare lo spegnimento del fuoco.

Dopo una decina di giorni il terriccio di copertura diventava nero e anche il fumo

assumeva una tonalità diversa. Quando appariva meno denso e di un colore turchino

il carbone era pronto. Allora si raffreddava la carbonaia con palate di terra e si spegnevano con l’acqua gli eventuali tizzoni rimasti accesi.

La qualità e la quantità del carbone ottenuto variavano a seconda del legname

usato. Un metro di legna di faggio o di quercia poteva rendere 80 chili, mentre un

metro di legna di castagno 50 chili7.

Il carbone veniva infine messo nei sacchi e caricato sui muli per essere consegnato

dai vetturini a coloro che ne avevano fatto richiesta.

Le balle di carbone, collocate sui basti, sono finalmente arrivate e stanno per essere scaricate. È un avvenimento di cui essere lieti. Le donne si occuperanno della loro collocazione in un ambiente asciutto e facilmente accessibile. Da notare, tuttavia, che la maggior parte del carbone prodotto era destinata ad un uso industriale (in particolare per le fonderie) oppure veniva esportata all’estero8.

Il costo di questo combustibile era talmente elevato che poche famiglie di Torri potevano permettersi di utilizzarlo per il riscaldamento domestico, a parte coloro che facevano questo lavoro ed erano capaci di arrangiarsi con la legna che avevano.

Di solito i carbonai partivano dal paese da soli, soprattutto se non erano sposati.

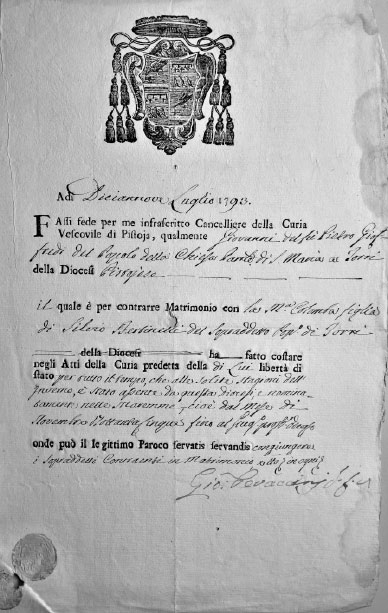

Se qualcuno di loro, al suo ritorno, desiderava unirsi in matrimonio, doveva prima ottenere un certificato rilasciato dalla curia vescovile attestante il perdurare del suo celibato. Nell’Archivio Diocesano di Pistoia sono conservati diversi attestati di libertà di stato di persone che erano state a lavorare in Maremma9.

Questo documento fu rilasciato in occasione della richiesta di matrimonio di Giovanni del fu Pietro Gioffredi con Maria Colomba di Silvio Bertinelli, entrambi del popolo di Torri. Il certificato, datato 19 luglio 1793, attesta la di lui libertà di stato per tutto il tempo che alle solite stagioni dell’inverno è stato assente da questa diocesi e nominatamente nelle Maremme, cioè dal mese di novembre 1785 fino al giugno prossimo decorso. Di conseguenza, può il legittimo paroco, servatis servandis, congiungere i sopraddetti contraenti in matrimonio.

A volte, invece, era tutta la famiglia a trasferirsi nella zona dove c’era legna da

ardere per fare il carbone.

Era quindi necessario edificare una capanna abbastanza grande capace di contenere

più persone. Questa baracca era fabbricata con pali, assi di legno e ghiove.

Era coperta con mazzi di ginestre strettamente legati tra loro e posti sul tetto l’uno

accanto all’altro nel senso della lunghezza in modo da impedire alla pioggia di penetrare all’interno. In questo ambiente i componenti del nucleo familiare dormivano, mangiavano e si riparavano dalle intemperie.

Una capanna rudimentale, gli uomini che hanno per un momento sospeso il lavoro, alcuni alberi abbattuti. In questa foto del 1936 non si vuole dare importanza alle persone, ma documentare il luogo in cui erano costrette a vivere durante i lunghi mesi invernali.

L’alimentazione era basata essenzialmente sul consumo della polenta di granturco

con l’aggiunta di un po’ di formaggio oppure di alcune salacche (sardine conservate

sotto sale).

Per l’acquisto di generi alimentari chiunque era obbligato a rivolgersi alla dispensa

del datore di lavoro. Così la paga si riduceva inevitabilmente e, di conseguenza,

molti carbonai preferivano patire la fame.

Al faticoso impegno degli uomini, occupati per tutti i giorni della settimana, si

aggiungeva la gravosa responsabilità delle donne. Oltre a pensare a tutte le necessità

della famiglia dovevano far crescere i figli e portare a termine un’eventuale gravidanza.

Anche i bambini dagli otto ai dodici anni sgobbavano come gli altri. Essi facevano

il meo. Così era chiamato colui che aiutava i carbonai nel loro lavoro nel bosco: provvedeva alla pulizia dell’ambiente, andava a prendere l’acqua da bere, accendeva il

fuoco per cuocere la polenta, preparava i mozzi con il pennato per infuocare (ravvivare

con il fuoco) la carbonaia.

La tradizione orale ci ha lasciato una composizione che riflette bene le difficili

condizioni di vita di questi ragazzi. Questa poesia veniva recitata a memoria da Serafino

Battistini (nato nel 1913), uno dei tanti torrigiani che aveva lavorato in Maremma

e che forse, da bambino, aveva fatto quel mestiere. I versi furono raccolti da

don Anselmo Mattei (nato nel 1915), parroco del Monachino, e completati, in alcune

parti lacunose, da Alfano Grillandini, un altro paesano che si dilettava con le rime10.

Lo schema metrico è quello dell’ottava toscana: ciascuna strofa è composta da otto

versi rimati che seguono lo schema ABABABCC, ossia i primi sei endecasillabi sono

a rima alternata e gli ultimi due a rima baciata, comunque diversa da quella dei versi

precedenti:

La storia del Meo

Aveo dieci anni quando per destino

rimasi senza babbo e senza dote.

Ero dei figli maschi il più grandino,

mamma malata, lavorar non pote.

Sentio la fame sempre a me vicina,

dea miseria sempre più mi scote.

Mi feci forza con grande premura

e col coraggio vinsi la paura.

Fin da bambino la madre natura

mi fece sentir forte inclinazione

e grande amore alla letteratura.

Quindi cominciai con grande passione,

agli studi mi detti con grande cura,

traendone tanta soddisfazione.

Ma fu gioco forza cambiar pensiero

per guadagnarmi il pane giornaliero.

Mi prese un carbonaio calloso e nero,

mi tenne una campagna alla foresta.

Dura fatica, tenero com’ero

immaginate voi se fu molesta.

Per me solo ubbidienza e dire il vero:

le massime inculcate nella testa.

Non ebbi mai un ordine sentito

che mi penta d’aver trasgredito.

Non aveo un lavor ancor finito

che mi ordinava più d’una faccenda.

“Svegliati, Meo, che presto avrai finito,

se non vuoi che il padrone ti contenda”.

“Fa’ presto Meo: subito ammannito

bolli il paiolo e la farin discenda.

Urla: AUH pria che sia ben cotta.

Noi risponderem: Veniam di trotta”.

Appena che una fetta in bocca è rotta,

perché del mio lavor io non ne goda,

mi dà dell’imbecille o di marmotta

dicendo: non è cotta oppur è soda,

mentre io l’aveo a termine condotta

con tutte le bontà che il cuoco loda.

Pria che finissi di mangiare e bere

mi fa tosto rizzare da sedere.

“Meo, va’ il carbone a rivedere

e guarda che non bruci, dammi retta.

Fa’ alla svelta, non ti trattenere,

non ti scordar il pennato né l’accetta

per trinciar la legna, vai a vedere:

dev’essere già piena la barletta,

portala giù, ma fai come un razzo,

raccatta il carbone e fai lo spiazzo”.

“Io in strada non voglio imbarazzo”,

dice il padrone “sterra lo stradello.

Il somondino che è nel fosso in guazzo

un po’ più tardi porta giù anche quello.

Riunisci tutto quanto nello spiazzo.

Occorre anche il vaglio e il rastrello.

E poi riguarda quelle carbonare

che capre e vacche non l’abbiano a sciupare”.

“Meo, la foglia è da rastrellare,

la carbonaia è quasi calzolata,

la legna hai ancora da trinciare:

guarda non ci mettere una giornata.

Per la buca le zolle hai da fare,

perché di sopra non è ultimata.

Prepara il fittone e l’infochina:

deve fumare innanzi domattina”.

Io piansi per il gelo e per la brina,

per i trattamenti di quell’uomo infame,

costretto a risparmiare la farina,

restavo quasi sempre con la fame.

Carne se ne mangiò tanto pochina,

ad onta dello spiedo e del tegame.

Il pane l’assaggiai per Natale,

altre due volte: a Pasqua e Carnevale.

I fagioli non ci fecero male,

un baccalà ci fece una stagione,

neanche una cotenna di maiale,

formaggio punto “manco” a colazione,

tutta robaccia conteneva sale,

salacche, aringhe con molta arsione.

Ma un giorno all’improvviso vidi “tosto”:

il padrone mangiava di nascosto.

È falso, abituato a dir l’opposto

specie ogni giorno che al paese è andato.

Portarmi i fichi secchi avea promesso,

poi dice che l’ha persi o s’è scordato.

Son giovane, ma il mondo lo conosco:

vado a vedere dove avea covato

ritrovo i semi di quei fichi stessi

né persi né scordati, sol promessi.

Mai più tornar vorrei in quei pressi

pensando che spesso anche l’orina

bisognava che alle volte la facessi

lavorando o mentre si cammina,

ma non perché io ero tra i più fessi.

Di quella brutta vita malandrina

d’arrivare alla fine non credeo,

ma Dio mi guardi dal rifare il meo.

Tagliare la legna in piccoli pezzi era certamente un incarico piuttosto rischioso

per un bambino.

Michele Antonini (nato nel 1912), era andato in Maremma con il fratello e i genitori

all’età di nove anni a fare il “meo”11.

Un giorno, mentre preparava i mozzi con il pennato si tagliò quasi del tutto un pollice. La mamma lo accompagnò all’ospedale di Pistoia, dove i medici constatarono la quasi amputazione del dito e lo ricucirono senza anestesia. Sarebbe potuto rimanere in convalescenza a Torri, ma scelse di tornare subito in Maremma insieme alla madre.

E questo per la paura che il padrone non liriprendesse a lavorare.

I carbonai, infatti, non erano coperti da nessuna assicurazione e potevano essere

licenziati per qualsiasi motivo perfino prima che avessero completato il loro incarico.

Non era facile, d’altra parte, essere assunti. Dino Biolchi di Oreste, un torrigiano

nato nel 1922, quando aveva quattordici anni andò con il babbo in Maremma12.

Suo padre si presentò al padrone con il cappello in mano, si mise in ginocchio e gli chiese se potevano essere assunti. Il padrone gli rispose in modo affermativo e aggiunse di presentarsi al capomacchia e di mettersi d’accordo con lui. Quando furono soli, Dino domandò al padre perché si era messo in ginocchio e lui gli disse: Caro mio, con poco si campa e con niente si muore.

Gli echi delle lotte sociali giunsero a Torri in modo attenuato. Non c’erano né le

condizioni né la voglia né informazioni sufficienti per intraprendere un’azione che

portasse a delle condizioni di vita migliori. Ancora meno, per questioni politiche,

durante il fascismo.

Solo una volta ci fu una sia pure timida protesta. Un vecchio di Torri, Pietro Battistini del fu Giuseppe, morto nel 1951, raccontò che un giorno quelli della sua compagnia decisero di riposarsi in occasione di una domenica. Una volta finito il lavoro,

fecero i conti di quanto avevano guadagnato e si accorsero che erano stati pagati

quanto quelli che avevano lavorato nel giorno di festa 13.

Fu comunque un episodio isolato. Gli anni della prima guerra mondiale e dell’epidemia

dell’influenza spagnola furono contraddistinti da una tenace lotta per la sopravvivenza.

Negli Anni Trenta, invece, Torri conobbe un nuovo e deciso aumento della popolazione,

tanto da raggiungere il numero di 1060 residenti14.

Durante questo periodo la richiesta di carbone aumentò sensibilmente e i torrigiani ripresero con più insistenza a lavorare in Maremma e in altri luoghi continuando a dare il loro contributo di qualità e di esperienza.

Ora il combustibile prodotto non veniva più trasportato con i muli, ma con i veicoli

a motore riempiti fino al limite della loro capienza.

È il 12 agosto 1935 e Anchise Matteonie Gino Bertinelli, aiutati da un’altra persona, sistemano sul camion le balle di carbone.

Anche questa foto, catturando un frammento di vita vissuta, tocca da vicino il tema dell’identitàe della memoria e ci fa meditare sul senso dell’esistenza, su ciò che rimane e sull’impronta che viene lasciata dal nostro passaggio.

Un nuovo e definitivo cambiamento, tuttavia, doveva avvenire dopo l’ultima guerra.

Il volontario trasferimento di molte persone nelle città, dove si poteva condurre un

tenore di vita migliore, provocò il progressivo spopolamento del paese. Nello stesso

tempo l’utilizzo di nuove fonti energetiche (come il gas servito in bombole) determinò

la crisi del mestiere del carbonaio. In breve tempo, a Torri, non rimase più nessuno a

compiere questa attività.

Oggi ci restano le fotografie sbiadite, i documenti consunti, i racconti tramandati

da padre a figlio. Sono testimonianze che sanno di vero e di ricordi, di spontaneità

e di integrazione fra il vissuto della gente e quel territorio aspro e lontano con i suoi

condizionamenti naturali e sociali. Ma la Maremma è stata capace anche di divenire

un luogo dell’anima in cui lo scorrere del tempo e la ciclicità delle stagioni hanno

contraddistinto a Torri intere generazioni e reso più profondo il senso della vita.

NOTE

1 Le fotografie della gente di Torri sono state in un primo momento raccolte dallo scrivente e, inseguito, da Giampaolo Tamburini, autentica memoria storica per la conoscenza delle famigliedel paese. A lui va il nostro più sincero ringraziamento per la quantità delle immagini catalogate,alcune di esse davvero interessanti.

2 Nel 1912 il paese raggiunse uno dei suoi massimi storici con ben 1020 abitanti (cfr. A. Pucci, Torri e la sua chiesa. Uno sguardo d’insieme, Pistoia, Gruppo di studi alta valle del Reno, Parrocchia di Torri, 2019, p.27).

3 Pucci, Torri e la sua chiesa.

4 Come non ricordare, a questo proposito, il capolavoro del pittore Honoré Daumier (1808-1879) Il vagone di terza classe, 1862-1865, National Gallery of Canada, Ottawa. Il quadro evidenzia magistralmente la condizione in cui le persone povere erano costrette a viaggiare: ammassate in modo promiscuo su duri sedili di legno. Nel dipinto ciascuno appare solo con i propri pensieri, ma da ogni sguardo traspare una comune rassegnazione ad una vita di sofferenza. Il viaggio di Luigi Govi non doveva essere stato molto diverso.

6 P. Gioffredi, Boscaioli di Torri a Sabaudia, nell’Agro Pontino, in “Nuèter”, XVIII, 1992, n. 36, Idem, Torri, Museo della vita quotidiana, p. 33.

7 A. Mattei, Tradizioni e vecchie usanze di Monachino e Torri, Pistoia, Tipografia Dami, p. 33.

8 Gioffredi, Mestieri e tradizioni, p. 27.

9 Alcuni di questi editi in Pucci, Torri e la sua chiesa, p. 22, figg. 10 e 11.

10 A. Mattei, I miei ricordi di Torri e del Monachino, Pistoia, Tipografia Dami, 2000, pp.86-

90.

11 A. Ottanelli, P. Gioffredi, Torri: terra d’emigranti, in Torri. Storia, Tradizioni, Cultura, Atti

degli incontri culturali dal 1996 al 2002, a cura di P. Gioffredi, Rastignano (BO) 2003, pp.

121-136.

12 Mattei, Tradizioni e vecchie usanze, pp. 34-35.

13 Ibidem, p. 32.

14 Pucci, Torri e la sua chiesa, p. 29.